In Stahlgewittern: Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers von Ernst Jünger

Am Abend von Gabriela Bredehorn, wachsen, Abc-Buch

Guten Tag!

Ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist meine Auswahl für heute:

Gedanke des Tages: Wo Hass an der Saat mitwirkt, kann nur Unkraut die Ernte sein.

Ernst Jünger

Sprichwort desTages: Wer rastet, der rostet.

Sowohl körperliche als auch geistige Anstrengung und Bewegung ist notwendig, um fit zu bleiben. Gar nichts tun führt zu einem Verlust der Fähigkeiten.

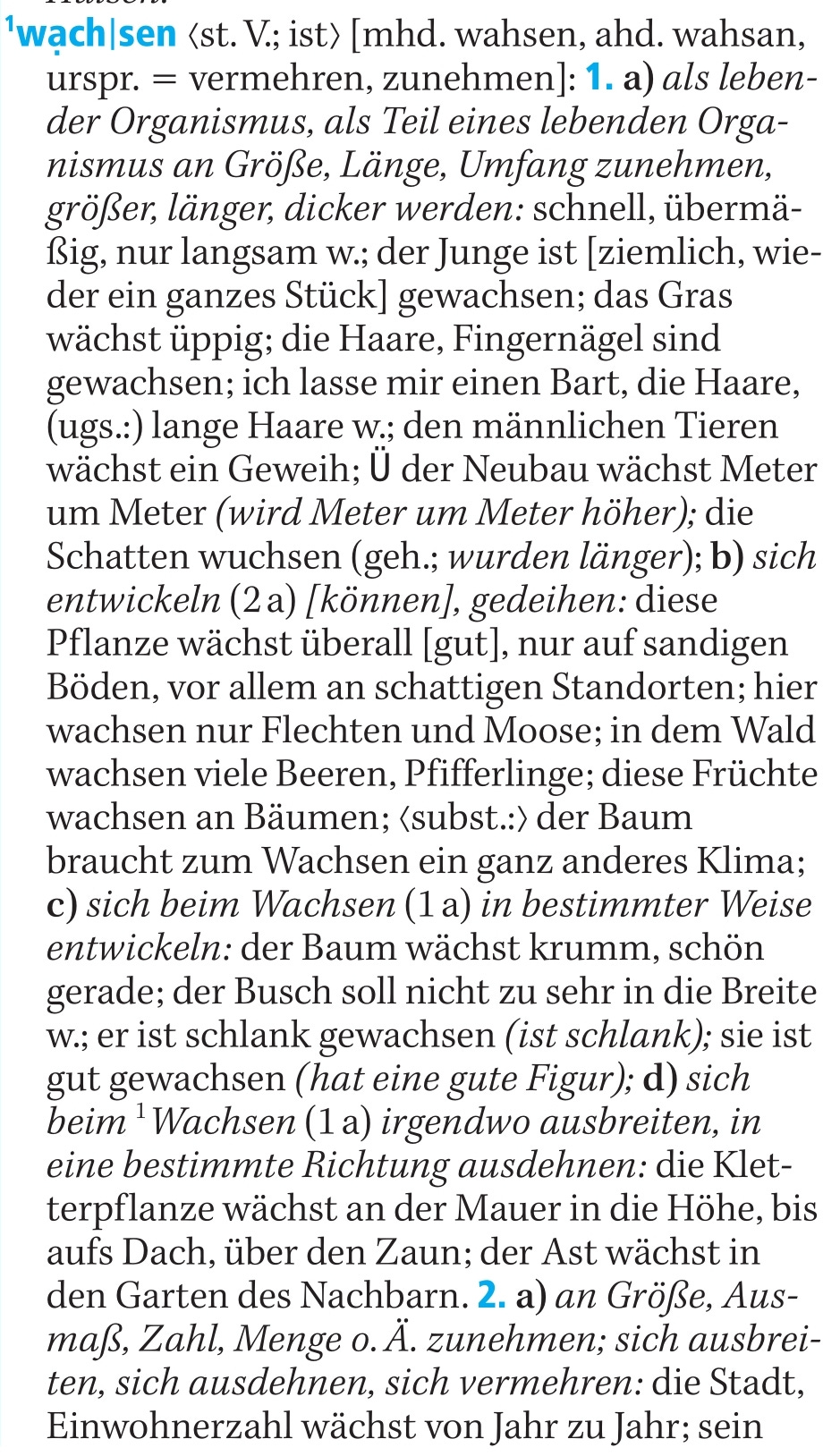

Wort des Tages: wachsen

Versunkene Wortschätze: Abc-Buch, das [zu Abc]: Lesebuch, nach dem die Schüler der ersten Klasse lesen und schreiben lernen

Gedicht des Tages: Am Abend von Gabriela Bredehorn

Die Liebe knüpft die Sehnsuchtsfäden,

der Himmel färbt sich stundenlang.

Es öffnen sich die Fensterläden,

die Sehnsucht legt die Nerven blank.

Der Abendwind kühlt manche Wunde,

bald wird die Sonne schlafen geh'n.

Und nur der Mond dreht seine Runde,

das macht den Abend wunderschön.

Dann schürt die abendliche Flut,

die volle Leidenschaft und Liebe.

So geht es lieben Herzen gut,

es dürsten junge, neue Triebe.

Sie lechzen nach den Silbersternen,

dem ewig Glück und Zweisamkeit.

Im Rausch wird sich die Nacht entfernen,

mit Andacht und mit Nüchternheit.

In Stahlgewittern: Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers von Ernst Jünger

DEN GEFALLENEN

ERSTAUSGABE1920IN DEN KREIDEGRÄBEN DER CHAMPAGNE

Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloß der weiße Ball eines Schrapnells im grauen Dezemberhimmel. Der Atem des Kampfes wehte herüber und ließ uns seltsam erschauern. Ahnten wir, daß fast alle von uns verschlungen werden sollten an Tagen, in denen das dunkle Murren dahinten aufbrandete zu unaufhörlich rollendem Donner – der eine früher, der andere später?

Wir hatten Hörsäle, Schulbänke und Werktische verlassen und waren in den kurzen Ausbildungswochen zu einem großen, begeisterten Körper zusammengeschmolzen. Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit, fühlten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Da hatte uns der Krieg gepackt wie ein Rausch. In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut. Der Krieg mußte es uns ja bringen, das Große, Starke, Feierliche. Er schien uns männliche Tat, ein fröhliches Schützengefecht auf blumigen, blutbetauten Wiesen. »Kein schönrer Tod ist auf der Welt …« Ach, nur nicht zu Haus bleiben, nur mitmachen dürfen!

»In Gruppenkolonne antreten!« Die erhitzte Phantasie beruhigte sich beim Marsch durch den schweren Lehmboden der Champagne. Tornister, Patronen und Gewehr drückten wie Blei. »Kurztreten! Aufbleiben dahinten!«

Endlich erreichten wir das Dorf Orainville, den Ruheort des Füsilier-Regiments 73, eins der ärmlichen Nester jener Gegend, gebildet durch fünfzig Häuschen aus Ziegel- oder Kreidestein um einen parkumschlossenen Herrensitz.

Das Treiben auf der Dorfstraße bot den an die Ordnung der Städte gewöhnten Augen einen fremden Anblick dar. Man sah nur wenige, scheue und zerlumpte Zivilisten; überall Soldaten in abgetragenen, zerschlissenen Röcken mit wettergegerbten, meist von großen Bärten umrahmten Gesichtern, die langsamen Schrittes dahinschlenderten oder in kleinen Gruppen vor den Türen der Häuser standen und uns Neulinge mit Scherzrufen empfingen. In einem Torweg glühte eine nach Erbsensuppe duftende Feldküche, von kochgeschirrklappernden Essenholern umringt. Es schien, als triebe das Leben hier ein wenig dumpfer und langsamer. Der Eindruck wurde durch den beginnenden Verfall des Dorfes noch vertieft.

Nachdem wir die erste Nacht in einer gewaltigen Scheune verbracht hatten, wurden wir im Hofe des Schlosses vom Regimentsadjutanten, dem Oberleutnant von Brixen, eingeteilt. Ich kam zur neunten Kompanie.

Unser erster Kriegstag sollte nicht vorübergehen, ohne uns einen entscheidenden Eindruck zu hinterlassen. Wir saßen in der uns zur Unterkunft angewiesenen Schule und frühstückten. Plötzlich dröhnte eine Reihe dumpfer Erschütterungen in der Nähe, während aus allen Häusern Soldaten dem Dorfeingang zustürzten. Wir folgten ihrem Beispiel, ohne recht zu wissen, warum. Wieder ertönte ein eigenartiges, nie gehörtes Flattern und Rauschen über uns und ertrank in polterndem Krachen. Ich wunderte mich, daß die Leute um mich her sich mitten im Lauf wie unter einer furchtbaren Drohung zusammenduckten. Das Ganze erschien mir etwas lächerlich; etwa so, als ob man Menschen Dinge treiben sähe, die man nicht recht versteht.

Gleich darauf erschienen dunkle Gruppen auf der menschenleeren Dorfstraße, in Zeltbahnen oder auf den verschränkten Händen schwarze Bündel schleppend. Mit einem merkwürdig beklommenen Gefühl der Unwirklichkeit starrte ich auf eine blutüberströmte Gestalt mit lose am Körper herabhängendem und seltsam abgeknicktem Bein, die unaufhörlich ein heiseres »Zu Hilfe!« hervorstieß, als ob ihr der jähe Tod noch an der Kehle säße. Sie wurde in ein Haus getragen, von dessen Eingang die Rote-Kreuz-Flagge herabwehte.

Was war das nur? Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und die gemütliche Maske abgeworfen. Das war so rätselhaft, so unpersönlich. Kaum, daß man dabei an den Feind dachte, dieses geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo dahinten. Das völlig außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so starken Eindruck, daß es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war wie eine gespenstische Erscheinung im hellen Mittagslicht.

Eine Granate war oben am Portal des Schlosses krepiert und hatte eine Wolke von Steinen und Sprengstücken in den Eingang geschleudert, gerade als die durch die ersten Schüsse aufgeschreckten Insassen aus dem Torweg strömten. Sie erschlug dreizehn Opfer, darunter den Musikmeister Gebhard, eine mir von den hannoverschen Promenadekonzerten her wohlbekannte Gestalt. Ein angebundenes Pferd witterte die Gefahr eher als die Menschen, riß sich wenige Sekunden vorher los und galoppierte, ohne verletzt zu werden, in den Schloßhof hinein.

Obwohl die Beschießung sich in jedem Augenblick wiederholen konnte, zog mich das Gefühl einer zwingenden Neugier an den Unglücksort. Neben der Stelle, die die Granate getroffen hatte, baumelte ein Schildchen, auf das die Hand eines Spaßvogels die Worte »Zur Granatecke« geschrieben hatte. Das Schloß war also wohl schon als gefährlicher Ort bekannt. Die Straße war von großen Blutlachen gerötet; durchlöcherte Helme und Koppel lagen umher. Die schwere Eisentür des Portals war zerfetzt und von Sprengstücken durchsiebt, der Prellstein mit Blut bespritzt. Ich fühlte meine Augen wie durch einen Magneten an diesen Anblick geheftet; gleichzeitig ging eine tiefe Veränderung in mir vor.

Im Gespräch mit meinen Kameraden merkte ich, daß dieser Zwischenfall manchem die Kriegsbegeisterung bereits sehr gedämpft hatte. Daß er auch auf mich stark gewirkt hatte, bewiesen zahlreiche Gehörtäuschungen, die mir das Rollen jedes vorüberfahrenden Wagens in das fatale Flattern der Unglücksgranate verwandelten.

Das sollte uns übrigens durch den ganzen Krieg begleiten, dieses Zusammenfahren bei jedem plötzlichen und unerwarteten Geräusch. Ob ein Zug vorüberrasselte, ein Buch zu Boden fiel, ein nächtlicher Schrei erscholl – immer stockte der Herzschlag für einen Augenblick unter dem Gefühl einer großen und unbekannten Gefahr. Es war ein Zeichen dafür, daß man vier Jahre lang im Schlagschatten des Todes stand. So tief wirkte das Erlebnis in dem dunklen Land, das hinter dem Bewußtsein liegt, daß bei jeder Störung des Gewöhnlichen der Tod als mahnender Pförtner in die Tore sprang wie bei jenen Uhren, über deren Zifferblatt er zu jeder Stunde mit Sandglas und Hippe erscheint.

Am Abend desselben Tages kam der langersehnte Augenblick, in dem wir, schwer bepackt, zur Kampfstellung aufbrachen. Durch die phantastisch aus dem Halbdunkel ragenden Ruinen des Dorfes Betricourt führte unser Weg nach einem einsamen, in Tannenwaldungen versteckten Forsthause, der »Fasanerie«, wo die Regimentsreserve lag, der bis zu dieser Nacht auch die neunte Kompanie zugeteilt war. Ihr Führer war der Leutnant Brahms.

Wir wurden in Empfang genommen, auf die Gruppen verteilt und befanden uns bald im Kreise bärtiger, lehmbekrusteter Gesellen, die uns mit einem gewissen ironischen Wohlwollen begrüßten. Wir wurden gefragt, wie es in Hannover aussähe und ob der Krieg denn noch nicht bald zu Ende gehen sollte. Dann drehte sich das Gespräch, dem wir gierig lauschten, in eintöniger Kürze um Schanzen, Feldküche, Grabenstücke, Granatbeschuß und andere Angelegenheiten des Stellungskrieges.

Nach einiger Zeit erscholl vor der Tür unserer hüttenartigen Unterkunft der Ruf: »Heraustreten!« Wir traten bei unseren Gruppen an und stießen auf das Kommando: »Laden und Sichern!« mit geheimer Wollust einen Rahmen scharfer Patronen ins Magazin.

Dann ging es schweigend, Mann hinter Mann, querbeet durch die nächtliche, mit dunklen Waldstücken besäte Landschaft nach vorn. Ab und zu verhallte ein einsamer Schuß, oder eine Rakete strahlte zischend auf, um nach kurzer, geisterhafter Beleuchtung eine noch tiefere Dunkelheit zu hinterlassen. Eintöniges Klappern von Gewehr und Schanzzeug, durch den Warnruf: »Achtung, Draht!« unterbrochen.

Dann plötzlich ein klirrender Sturz und ein Fluch: »Verdammt, reiß doch das Maul auf, wenn ein Trichter kommt!« Ein Korporal mischt sich ein: »Ruhe, zum Donnerwetter, Sie glauben wohl, der Franzmann hat Dreck in den Ohren?« Es geht schneller voran. Die Ungewißheit der Nacht, das Flimmern der Leuchtkugeln und das langsame Flackern des Gewehrfeuers rufen eine Erregung hervor, die seltsam wach erhält. Zuweilen singt kühl und dünn ein blindlings abgefeuertes Geschoß vorbei, um sich im Fernen zu verlieren. Wie oft bin ich nach diesem ersten Male in halb melancholischer, halb erregter Stimmung durch ausgestorbene Landschaften zur vorderen Linie geschritten!

Endlich verschwanden wir in einem der Laufgräben, die sich wie weiße Schlangen durch die Nacht zur Stellung wanden. Dort fand ich mich einsam und fröstelnd zwischen zwei Schulterwehren wieder, angestrengt in eine vorm Graben liegende Tannenreihe starrend, in der meine Phantasie mir allerhand Schattengestalten vorgaukelte, während ab und zu eine verirrte Kugel durchs Geäst klatschte und sich trillernd überschlug. Die einzige Abwechslung in dieser schier endlosen Zeit bestand darin, daß ich von einem älteren Kameraden abgeholt wurde und mit ihm durch einen langen, schmalen Gang zu einem vorgeschobenen Postenloch trottete, in dem wir wiederum damit beschäftigt waren, das Vorgelände zu betrachten. Zwei Stunden durfte ich in einem kahlen Kreideloch versuchen, den Schlaf der Erschöpfung zu finden. Als der Morgen graute, war ich bleich und lehmbeschmiert wie die anderen; es war mir, als hätte ich dieses Maulwurfsleben schon monatelang geführt.

Die Stellung des Regiments wand sich durch den Kreideboden der Champagne gegenüber dem Dorfe Le Godat. Sie lehnte sich rechts an ein zerhacktes Waldstück, den Granatwald, lief dann im Zickzack durch riesige Zuckerrübenfelder, aus denen die roten Hosen gefallener Stürmer leuchteten, und endete in einem Bachgrund, über den die Verbindung mit dem Regiment 74 durch nächtliche Streifen aufrechterhalten wurde. Der Bach rauschte über das Wehr einer zerstörten, von finsteren Bäumen umringten Mühle. Seine Wasser bespülten seit Monaten Tote eines französischen Kolonialregiments mit Gesichtern wie aus schwarzem Pergament. Ein unheimlicher Aufenthalt, wenn nachts der Mond durch zerrissene Wolken wechselnde Schatten warf und seltsame Laute in das Murmeln des Wassers und das Rascheln des Schilfes sich zu mischen schienen.

Der Dienst war anstrengend. Das Leben begann mit dem Einbruch der Dämmerung, während der die ganze Besatzung im Graben stehen mußte. Von zehn Uhr abends bis sechs Uhr morgens durften dann je zwei Mann von jeder Gruppe schlafen, so daß man einen Nachtschlaf von zwei Stunden genoß, der jedoch durch früheres Wecken, Strohholen und andere Beschäftigungen meist auf wenige Minuten zusammenschmolz.

Entweder hatte man Wache im Graben, oder man zog in eins der zahlreichen Postenlöcher, die mit der Stellung durch lange, ausgehobene Verbindungswege zusammenhingen; eine Art der Sicherung, die wegen der gefährdeten Lage der Posten im Laufe des Stellungskrieges bald aufgegeben wurde.

Diese endlosen, ermüdenden Nachtwachen waren bei klarem Wetter und selbst bei Frost noch erträglich; sie wurden jedoch qualvoll, wenn es, wie meist im Januar, regnete. Wenn die Feuchtigkeit erst die über den Kopf gezogene Zeltbahn, dann Mantel und Uniform durchdrang und stundenlang am Körper herunterrieselte, geriet man in eine Stimmung, die selbst durch das Rauschen der heranwatenden Ablösung nicht erhellt werden konnte. Die Morgendämmerung beleuchtete erschöpfte, kreidebeschmierte Gestalten, die sich zähneklappernd mit bleichen Gesichtern auf das faule Stroh der tropfenden Unterstände warfen.

Diese Unterstände! Es waren nach dem Graben zu offene, in die Kreide gehauene Löcher, mit einer Lage von Brettern und einigen Schaufeln Erde bedeckt. Hatte es geregnet, so tropften sie noch tagelang nachher; ein gewisser Galgenhumor hatte sie deshalb mit entsprechenden Schildern wie »Tropfsteinhöhle«, »Zum Männerbad« und ähnlichen gekennzeichnet. Wollten mehrere darin der Ruhe pflegen, so waren sie gezwungen, ihre Beine als unfehlbare Fußangeln für jeden Vorübergehenden in den Graben zu legen. Unter diesen Umständen konnte auch tagsüber von Schlaf wenig die Rede sein. Außerdem mußten wir noch zwei Stunden Tagesposten stehen, den Graben reinigen, Essen, Kaffee, Wasser holen und anderes mehr.

Man wird begreifen, daß dieses ungewohnte Leben uns sehr hart ankam, besonders da den meisten von uns wirkliche Arbeit bislang nur dem Namen nach bekannt gewesen war. Dazu kam, daß wir hier draußen keineswegs mit der Freude empfangen wurden, die wir erwartet hatten. Die alten Leute nahmen vielmehr jede Gelegenheit wahr, uns ordentlich »hochzunehmen«, und jeder lästige oder unerwartete Auftrag wurde selbstverständlich den »Kriegsmutwilligen« zugeteilt. Dieser noch aus den Kasernen in den Krieg mitgenommene Brauch, der nicht dazu beitrug, unsere Laune zu verbessern, verlor sich übrigens nach der ersten gemeinsam bestandenen Schlacht, nach der wir uns nun selbst als »alte Männer« betrachteten.

Die Zeit, in der die Kompanie in Reserve lag, war nicht viel gemütlicher. Wir hausten dann bei der Fasanerie oder im Hillerwäldchen in tannenzweiggedeckten Erdhütten, deren mistbepackter Boden wenigstens eine angenehme Gärungswärme ausstrahlte. Manchmal erwachte man in einer zolltiefen Wasserpfütze. Obwohl ich den »Reißmichtüchtig« bislang nur dem Namen nach gekannt hatte, spürte ich schon nach wenigen Tagen dieser dauernden Durchnässung Schmerzen in allen Gelenken. Im Traume hatte ich ein Gefühl, als ob eiserne Kugeln in den Gliedern auf- und abwanderten. Die Nächte dienten auch hier nicht dem Schlaf, sondern wurden dazu benutzt, die zahlreichen Annäherungsgräben zu vertiefen. In der völligen Finsternis mußte man sich, wenn der Franzmann nicht gerade leuchtete, mit nachtwandlerischer Sicherheit an die Fersen des Vordermannes heften, wenn man nicht den Anschluß verlieren und stundenlang im Grabengewirr umherirren wollte. Der Boden war übrigens leicht zu bearbeiten; nur eine dünne Lehm- und Humusdecke verbarg die mächtige Kreideschicht, deren weiches Gefüge die Beilpicke mühelos durchschnitt. Zuweilen sprühten grüne Funken auf, wenn der Stahl auf einen der im Gestein verstreuten faustgroßen Eisenkieskristalle traf. Sie bestanden aus vielen zu einer Kugel zusammengeballten Würfeln und wiesen, aufgeschlagen, einen strahligen Goldglanz auf.

Ein Lichtblick in diesem öden Einerlei war die allabendliche Ankunft der Feldküche an der Ecke des Hillerwäldchens, wo sich bei der Öffnung des Kessels ein köstlicher Duft nach Erbsen mit Speck oder anderen herrlichen Sachen verbreitete. Aber auch hier gab es einen dunklen Punkt: das Dörrgemüse, von enttäuschten Feinschmeckern »Drahtverhau« oder »Flurschaden« geschmäht.

Unter dem 6. Januar finde ich sogar in meinem Tagebuch die erboste Bemerkung: »Abends kam die Feldküche angewackelt und brachte einen Saufraß, wahrscheinlich aus erfrorenen Schweinerüben zusammengekocht.« Dagegen steht unter dem 14. der begeisterte Ausruf: »Köstliche Erbsensuppe, köstliche vier Portionen, Qualen der Sättigung. Wir machten Preisessen und stritten uns darüber, in welcher Lage man am meisten verdrücken könne. Ich war für die stehende.«

Reichlich verteilt wurde ein blaßroter Schnaps, der in Kochgeschirrdeckeln empfangen wurde und stark nach Spiritus schmeckte, doch bei der kalten und feuchten Witterung nicht zu verachten war. Ebenso kam Tabak nur in den kräftigeren Sorten, aber in Mengen zur Ausgabe. Das Bild des Soldaten, wie es aus diesen Tagen im Gedächtnis haftet, ist das des Postens, der mit dem spitzen, graubezogenen Helm, die Fäuste in die Taschen des langen Mantels vergraben, hinter der Schießscharte steht und den Rauch seiner Pfeife über den Gewehrkolben bläst.

Am angenehmsten waren die Ruhetage in Orainville, die mit Ausschlafen, Reinigen der Sachen und Exerzieren verbracht wurden. Die Kompanie hauste in einer gewaltigen Scheune, die nur zwei hühnerleiterartige Treppen als Ein- und Ausgang hatte. Obwohl das Gebäude noch mit Stroh gefüllt war, standen Öfen darin. Eines Nachts rollte ich gegen den einen und erwachte erst infolge der Bemühungen einiger Kameraden, die mich kräftigen Löschversuchen unterzogen. Mit Schrecken gewahrte ich, daß meine Uniform am Rücken arg verkohlt war, so daß ich längere Zeit in einem frackartigen Anzug umherlaufen mußte.

Nach kurzem Aufenthalt beim Regiment hatten wir gründlich die Illusionen verloren, mit denen wir ausgezogen waren. Statt der erhofften Gefahren hatten wir Schmutz, Arbeit und schlaflose Nächte vorgefunden, deren Bezwingung ein uns wenig liegendes Heldentum erforderte. Schlimmer noch war die Langeweile, die für den Soldaten entnervender als die Nähe des Todes ist.

Wir hofften auf einen Angriff; allein wir hatten für unser Erscheinen jene ungünstigste Zeit gewählt, in der jede Bewegung zum Erstarren gekommen war. Auch die kleinen taktischen Unternehmungen waren in demselben Maße eingestellt, in dem der Ausbau der Gräben sich gefestigt und das Feuer des Verteidigers an vernichtender Kraft gewonnen hatte. Einige Wochen vor unserem Eintreffen hatte noch eine einzelne Kompanie nach schwacher Artillerievorbereitung einen dieser Teilangriffe über einen Streifen von wenigen hundert Metern hinweg gewagt. Die Franzosen hatten die Angreifer, von denen nur einzelne bis an ihre Drähte kamen, wie auf einem Schießplatz zur Strecke gebracht; die wenigen Überlebenden erwarteten, in Löchern verborgen, die Nacht, um unter dem Schutze der Dunkelheit in die Ausgangsstellung zurückzukriechen.

Die dauernde Überanstrengung der Mannschaft beruhte auch darauf, daß der Führung der Stellungskrieg, in dem es galt, mit den Kräften in anderer Weise hauszuhalten, noch eine neuartige und unerwartete Erscheinung war. Die ungeheure Postenzahl und die ununterbrochene Schanzarbeit waren zum größten Teil unnötig und sogar schädlich. Nicht auf gewaltige Verschanzungen kommt es an, sondern auf den Mut und die Frische der Männer, die dahinterstehen. Die immer tiefere Führung der Gräben ersparte vielleicht manchen Kopfschuß, bildete aber zugleich jenes Haften an den Verteidigungsanlagen und einen Anspruch auf Sicherheit aus, auf den man später nur ungern verzichtete. Auch wurden die Anstrengungen, die man auf die Erhaltung der Werke zu richten hatte, immer umfassender. Der unangenehmste Fall, der eintreten konnte, bestand im Einsetzen von Tauwetter, das die durch den Frost aufgesprengten Kreidewände der Gräben zu breiartigen Massen zusammensinken ließ.

Wohl hörten wir im Graben Geschosse pfeifen, bekamen auch ab und zu einige Granaten von den Reimser Forts, aber diese kleinen kriegerischen Ereignisse blieben weit hinter unseren Erwartungen zurück. Trotzdem wurden wir manchmal an den blutigen Ernst gemahnt, der hinter diesem scheinbar absichtslosen Geschehen lauerte. So schlug am 8. Januar eine Granate in die Fasanerie und tötete unseren Bataillonsadjutanten, den Leutnant Schmidt. Es hieß übrigens, daß der französische Artilleriekommandeur, der die Beschießung leitete, der Besitzer dieses Jagdhauses sei.

Die Artillerie stand noch dicht hinter den Stellungen; sogar in die vordere Linie war ein Feldgeschütz eingebaut und notdürftig unter Zeltbahnen versteckt. Während einer Unterhaltung, die ich mit den »Pulverköpfen« führte, hörte ich zu meiner Verwunderung, daß das Pfeifen der Gewehrgeschosse sie weit stärker als der Einschlag von Granaten beunruhigte. So ist es überall; die Gefahren des eigenen Berufes kommen uns sinnvoller und weniger schrecklich vor.

Zu Beginn des 27. Januar, um Mitternacht, brachten wir dem Kaiser zu Ehren drei Hurras aus und stimmten auf der langen Front ein »Heil dir im Siegerkranz« an. Die Franzosen antworteten mit Gewehrfeuer.

In diesen Tagen hatte ich ein unangenehmes Erlebnis, das meine militärische Laufbahn fast zu einem vorzeitigen und unrühmlichen Abschluß gebracht hätte. Die Kompanie lag am linken Flügel, und ich mußte gegen Morgen nach durchwachter Nacht mit einem Kameraden in den Bachgrund auf Doppelposten ziehen. Ich hatte der Kälte wegen verbotenerweise meine Decke um den Kopf geschlagen und lehnte an einem Baum, nachdem ich mein Gewehr neben mich in einen Busch gestellt hatte. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, griff nach der Waffe – sie war verschwunden! Der Offizier vom Dienst hatte sich an mich herangeschlichen und sie unbemerkt an sich genommen. Um mich zu bestrafen, schickte er mich, nur mit einer Beilpicke bewaffnet, in der Richtung auf die französischen Postierungen ungefähr hundert Meter weit vor – eine Indianeridee, die mich beinahe ums Leben gebracht hätte. Während meiner merkwürdigen Strafwache schlich nämlich eine Streife von drei Kriegsfreiwilligen durch den breiten Schilfgürtel am Bachrande vor und rauschte dabei so unbekümmert in den hohen Halmen, daß sie sogleich von den Franzosen bemerkt und beschossen wurde. Einer von ihnen, namens Lang, wurde getroffen und nie wieder gesehen. Da ich ganz in der Nähe stand, bekam ich auch mein Teil von den damals so beliebten Gruppensalven ab, so daß mir die Zweige des Weidenbaumes, an dem ich stand, um die Ohren pfiffen. Ich biß die Zähne zusammen und blieb aus Trotz stehen. Bei Beginn der Dämmerung wurde ich zurückgeholt.

Wir waren alle herzlich froh, als wir hörten, daß wir diese Stellung endgültig verlassen sollten, und feierten unseren Abschied von Orainville durch einen kräftigen Bierabend in der großen Scheune. Am 4. Februar 1915 marschierten wir, von einem sächsischen Regiment abgelöst, nach Bazancourt zurück.

Bis bald!

Nat